「中小企業診断士はやめとけ」と耳にしますが実際のところ、診断士には価値はないのでしょうか?

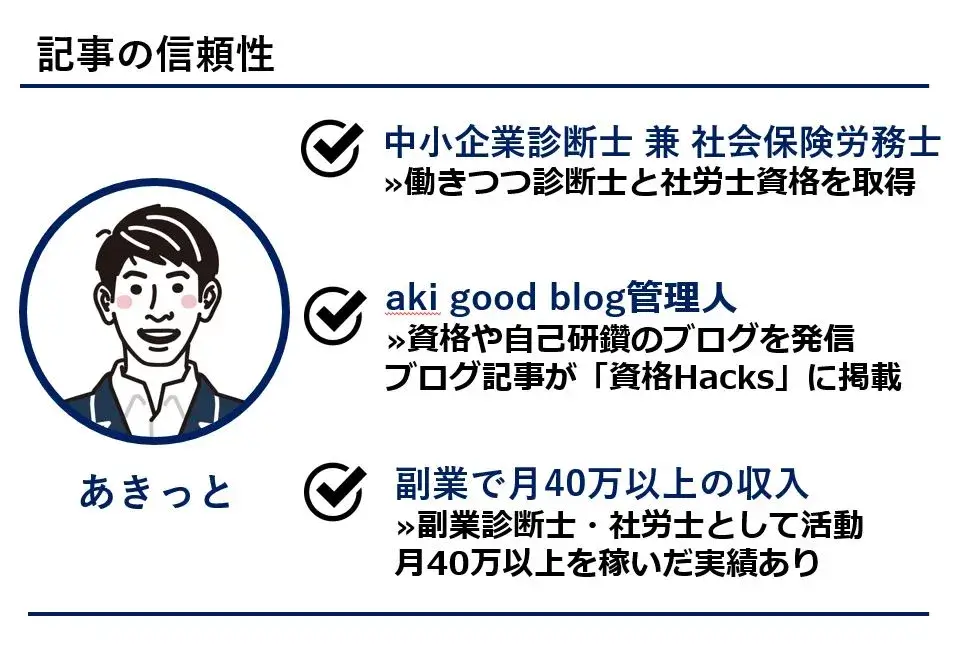

aki good blogのあきっとです。

「中小企業診断士はやめとけ」、「資格を維持できない」、「中小企業診断士はうざい」、そんなネガティブな噂について、本記事は現役診断士が徹底解説。

年収の実態や将来性、そして診断士廃止の噂まで実態をお伝えします。資格取得に向け悩んでいるあなたはぜひご覧ください。

記事のポイント

- 中小企業診断士が「うざい」と言われる理由と背景を理解できる

- 資格をとったけど維持できない理由とその大変さを理解できる

- 中小企業診断士に向いてる人の特徴を把握できる

- 廃止の噂や将来性、年収の実態について理解できる

「中小企業診断士はやめとけ」と言われながら、20代で中小企業診断士試験の勉強を開始。一次試験は一発合格するも、2次試験を2年連続不合格。

試験休息期間を経て、8年振りの再々挑戦でギリギリ合格しました。この経験と現役診断士の立場から本記事を解説します、

≫プロフィールはこちら

それでは見ていきましょう。

現役診断士が考察!「中小企業診断士はやめとけ」と言われる理由|資格は取ったけど維持できない?

.

中小企業診断士に興味を持った方は、「中小企業診断士はやめとけ」。こんな言葉を一度は耳にしたことがあるかもしれません。

大概この手の発言は、資格未保有で実態を知らない人がいうのですが、なぜ診断士資格にネガティブな話がでるのか?現役診断士の立場から考察します。

それでは見ていきます。

記事内容

- 理由①:経営者から「うざい」と思われがち

- 理由②:資格を取ったけど活かせないとの意見

- 理由③:資格を維持できない大変さ

- 中小企業診断士を辞めた人:その理由とは

- 中小企業診断士に向いてる人:どんな人?

理由①:経営者から「うざい」と思われるがち

「やめとけ」と言われる1つ目の理由として、経営者や企業担当者から中小企業診断士が「うざい」「うるさい」と思われるているから。

いったいどういうことでしょうか?

中小企業診断士は、経営コンサルタントの国家資格。

コンサルタントに対する批評において、「コンサルは実際の現場をわかっていない」「コンサルのいうことは机上の空論ばかり」、こんな言葉も聞いたことがあるかもしれません。

事業者によっては、最初からネガティブイメージを持っていることもあれば、スポット支援でのすれ違いが生じることもあります。

診断士は経営アドバイスを行う立場ですが、経営者側が自分のやり方に自信を持っていたり、経験に基づき経営が成功している場合、外部アドバイスを「うざい」と感じることはあり得ます。

わたしの実体験ですが、ある経営者の方から、「過去に、年配の中小企業診断士の無料経営アドバイスを受けたとき、上から目線で、さまざまなダメ出しをされたのがとても悲しかった」と言われたことがありました。

経営者と対峙するときに大切なことは、「相手を尊重すること」、、、このことは忘れてはいけません。

理由②:「資格を取ったけどいかせない」との意見

2つ目の理由は、「中小企業診断士資格はとっても活かせない」という意見。

言うまでもなく、資格取得したからといって、自動で仕事が来るものではありません。

これは診断士に限らず、どの資格でも同じですが、批判的な人は「資格をとっても仕事が来ないから」と決めつけにかかります。

また、「資格を取ったけど活かせないだろう」といわれる最も多い理由は「独占業務がないから」というもの。

果たしてこれは本当なのでしょうか?

結論から言えば、「独占業務がないことと資格を活かせないことは関係ない」ので、あなたが診断士資格取得を迷っているなら安心ください。

詳細は後述しますが、わたしの周りの診断士で「独占業務の有無を気にしている」人は皆無。

ただし上述したように、取得してから数日で診断士として即活躍できるかといえば、それも簡単ではありません。

もしあなたが診断士資格取得を迷っており、「取得後すぐに活躍できなければ意味がない」と考えているなら、お勧めはしません。

理由③:資格を維持できない大変さ

3つ目の理由は、取得後も資格維持の大変さ。

資格取得自体も難易度が高い診断士ですが、取得した後には、「助言実務」と「座学研修」をかなりのボリュームで行わなければなりません。

詳しく見ていきましょう。

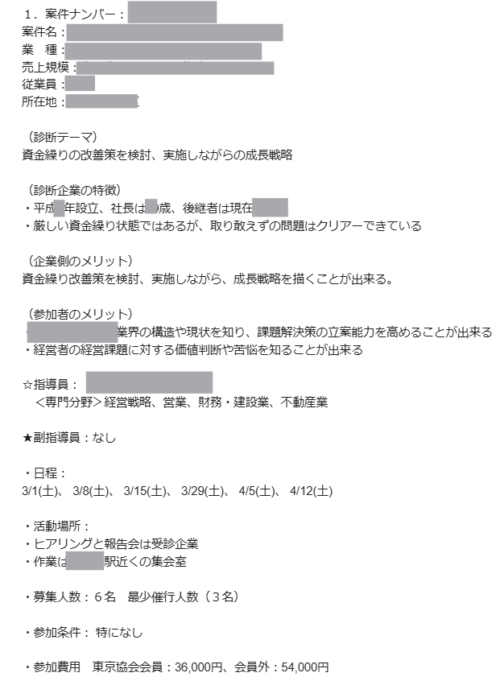

資格更新要件①:経営コンサルティング実務経験が必要

診断士の資格維持のためには、5年ごとに資格の更新が必要です。

この更新の際に求められる条件の1つとして、コンサルティング・助言の実務要件があります。

これは「実務従事」と言われ、5年間で30日以上、実務に携わる必要があります。

これを満たさないと資格が失効してしまいます。

本業が経営コンサルティングではない診断士や、独立していない診断士(企業内診断士)や、にとっては、機会確保自体が難しく、維持のハードルが高いかもしれません。

なお、診断士協会に入会すると、この「実務従事」の機会は、定期的に提供されるので心配はいりません。

▼「実務従事」募集メール

ただメール文に記載のあるとおり、協会主催の実務従事は、3万~5万程度の費用もかかるため、人によっては負担に感じるかもしれません。

一方、協会主催の場合、診断士の指導員がつきコンサルティングのテクニックやヒントを提供してくれるので自身のスキル向上にもつながるのは魅力的です。

資格更新要件②:座学研修「理論政策更新研修」の受講

資格の更新には「実務従事」に加え、座学研修「理論政策更新研修」も必要です。

理論研修は、5年間で5回が必須。

1年に1回受ければ問題はないのですが、これが意外に忘れがちになってしまうもの。

期限までに受け終わらなければせっかく実務従事を終えてもやはり資格は失効しますので、やはり注意が必要なんです。

「令和6年度理論政策更新研修の概要」

理論政策更新研修(4時間の研修)は、更新要件のひとつである「新しい知識の補充に関する要件」として実施する研修です。登録有効期間5年間で5回修了することが必要です。

出典:日本中小企業診断士協会連合会

忙しい本業を抱えつつ、資格維持のための実務経験や研修時間確保は大変なもの。取得後も研鑽を重ねなければならない点が、中小企業診断士の資格を「維持できない大変さ」として挙げられる理由ということでしょう。

中小企業診断士資格取得を辞めた人:その理由とは

中小企業診断士は難解な試験のため、取得をあきらめる人も少なくありません。そのほぼすべての理由が二次試験。

診断士試験は、択一の一次試験と記述+面接の二次試験に分かれます。二次試験の合格率は20%前後。

ただし、この20%は「一次試験合格者の中の20%」。そして相対評価で合格者が決まると言われています。

つまり、一次試験合格者の上位20%しか二次試験に合格できないわけです。

その二次は記述試験は公式の正解が発表されず、そして何を聞かれているかがあいまいな試験。霧の中をさまよっているような感覚さえ覚えます。

そのため、不合格でも何をどのように修正し、対策すればよいかわからなくなってしまうわけです。

わたしも、この二次試験を2年連続不合格のすえ、3回目でどうにかギリギリで合格できましたし、また実際に多くの勉強仲間が診断士試験を辞めていきました。

この難関を乗り越えれば、診断士合格が見えてきます。

中小企業診断士に向いてる人:どんな人?

では診断士に向いている人はどんな人でしょうか。

資格取得後の成功にはスキルや志向は重要要素。

以下のポイントに該当する人は、中小企業診断士として活躍できるかもしれません。

1. 経営に興味があり、分析力に優れている

診断士は企業の経営を診断し、アドバイスをする立場。

経営の知識があることはもちろん、課題を発見し解決策を分析できる能力が必要になります。

数字やデータを使い戦略を練ることに興味がある人や、さまざまなビジネスモデルを理解しようとする姿勢を持っている人に向いています。

2. コミュニケーション能力

経営支援では、経営者と対話し実情を聞き出すことも不可欠です。

また改善策提案には、専門用語をわかりやすく伝え、納得してもらう必要もあります。

コミュニケーションが得意で、相手の立場に立って説明できる人。

診断士としての活動がスムーズに進みやすいです。

3. 学び続ける意欲

診断士は、資格取得後も継続的な学びが求められます。

まさに診断士試験で学習するような、経営・マーケティング・ITなど、変化する多方面の新しい知識やトレンドをキャッチアップしなければなりません。

資格をゴールと考えず、その後も自己成長に努められる人は、長期的に成功できるはずです。

4. 問題解決に情熱を持っている人

企業の課題解決にやりがい・興味を感じる人も向いてます。

課題解決策の仕事は、困難を伴うこともありますが、解決に導けたときの達成感は大きいもの。

解決プロセスに対するやりがいや、支援を通じて会社の成長に貢献したいという熱意がある人には向いていると言えます。

5. 独立志向や自営業に興味がある人

「将来的に独立したい」と考えている人も、診断士は一つの選択肢になります。

診断士の知識を活かしコンサルティングを行うことにより、自らが個人事業者として自由な働き方が選択肢になります。

あなたが独立の準備をしていたり、フリーランスとして経営支援に携りたいと思っているなら、診断士の資格はきっと助けとなってくれますよ。

中小企業診断士を取っても維持できないからやめとけ!それでも挑戦する価値はある

ここからは、そんな中小企業診断士の実情を確認しましょう。

内容

- 資格取得者のYahoo知恵袋口コミをチェック

- 中小企業診断士が廃止されるというのはデマ

- 中小企業診断士に将来性はあるか

- 年収データから見る中小企業診断士の現実

- 完全独学はやめとけ、その理由とは?

資格取得者のYahoo知恵袋口コミをチェック

ここでは、実際に診断士資格を取得した人のYahoo知恵袋上の口コミを紹介。資格取得後の実態について確認していきます。

中小企業診断士へのネガティブな口コミ

診断士に対するネガティブな口コミもありました。まずはここから見ていきます。

■中小企業診断士の資格は役に立つの?

〇全く役に立たないです。大企業に勤めていたので会社辞める気か❓と、しつこく何度も聞かれ逆効果。

国や自治体の経産省系の公共的な業務を個人で受託するための実質的な免許だけど、そのような仕事がしたいなら最初から公務員になる方が合理的です。公共の仕事で実績を積んで複数の民間企業と顧問契約できたら、同世代の会社員の収入を大きく超えて医者並みになるけど資格ではなく本人の実力です。

この質問、学生さんからのものとして回答するけどしっかりと本来の勉強して好成績で給料の高い会社に就職する方が資格なんかより合理的です自分の子供にもやめとけと言いました。

中小企業診断士へのポジティブな口コミ

一方、ポジティブな評価ももちろんあります。

■中小企業診断士の資格は役に立つの?

〇民間企業勤務です。幸い私の勤務先は中小企業診断士に理解があったことが大きいです。

職位が上がりました。収入がアップしました。

非公式ですが、そこそこの肩書付で最低70歳まで働けます。勤務時間の変化、学習した知識を生かし、職場は仕事の段取りやレイアウト変更・共通データ管理化・作業効率化を進めて、自分の部下を減らした(減った部下は他の職場に異動)上で、部下は全員、定時退社を実現、私自身も2時間超の残業が1時間程度までに減少しています。学習成果おかげで自社・顧客の企業等の課題や改善効果を考慮して話せますので、社内においては会議や提案が通り易いです。

対顧客において、中小企業の社長からは一目置かれています。

社長に提言、見解等で話す機会が多いです。

自分自身の人生設計の幅は拡がりました。今の会社で勤務し続ける人生、退職して気に入れられている顧客先でそれなりの待遇で転職する人生、中小企業診断士として独立する人生(独立中小企業診断士仲間と情報知識を共有)等の人生のカードを持っています。

中小企業診断士に限らず、取得した資格を活かすか否かは人それぞれかと思います。

〇資格取って10年経ちます。

2回転職しているので、役に立ってますね。自分はかなりブラックな企業に勤めてました。上司のパワハラがひどく、資格取得の為に勉強している時も嫌がらせをされました。

「お前はやるこたの順番を理解していない。段階を踏んで簿記からやるべきだ」とか、昼休みに勉強してたら資格取得目指していることが上司にばれて、昼休みまでそんな説教をされて、勉強の時間を奪われるなど、かなりひどい上司でした。日常的にそういう嫌がらせのような事が多い上司が何名かおり、かなり苦労してました。怒鳴り散らすとか、暴言を吐くとか当たり前でしたね。

資格取得しても転職するつもりなかったのですが、転職して以前より給料もあがり、パワハラもなく、定時であがれ職場環境は快適になりまたセミナー講師などもして楽しんでます。

〇私は転職して、コンサルタントの仕事が出来るようになりました。

〇役に立ってます。コンサルできるし!

資格取得後の経験は人それぞれであり、ポジティブな意見もあればネガティブな意見もあります。

診断士に限らずですが、活かせるかどうかは、環境や取り組み方次第で大きく変わることがわかりますね。

中小企業診断士が廃止されるというのはデマ

「中小企業診断士が廃止される」。。。結論これはデマです。

中小企業診断士は、経済産業省が所管する国家資格であり、中小企業の経営をサポートする専門職として長年の歴史と実績があります。

資格が廃止される可能性は現在のところなく、むしろ中小企業の経営支援において重要な役割を果たし続けています。

こうした「廃止される」という噂が生まれる背景には、時折「資格の価値が低下している」「診断士の仕事が減っている」といった意見があることが影響している可能性があります。

しかし、これらの意見は資格そのものの有効性や必要性を否定するものではなく、むしろ競争の激化や資格取得後の活用方法に対する不安を反映しているに過ぎません。

実際、中小企業診断士は日本の中小企業を支援する重要な役割を担っており、その需要は根強いものがあります。

中小企業の経営環境は日々変化し、新たな課題に直面しています。例えば、デジタル化の推進やグローバル化に伴う経営戦略の見直し、事業承継問題など、中小企業が取り組むべき課題は多岐にわたります。これらの課題に対して、中小企業診断士は的確なアドバイスを提供することで、企業の成長をサポートし続けています。

さらに、中小企業診断士の制度そのものが見直される動きはなく、今後も継続して資格の価値が認められています。

経済産業省の後援を受けるこの資格は、国の経済政策とも連動しているため、資格の廃止が議論される可能性は非常に低いと考えられます。

以上より、「中小企業診断士が廃止される」という噂は、単なる誤解やデマに過ぎません。

資格を活かして活躍するためには、その噂に惑わされず、自らのキャリア形成をしっかりと考えていくことが重要です。

中小企業診断士に将来性はあるか

ここでは診断士の将来性を見ていきますね。

1. 中小企業診断士の需要は根強い

日本経済の屋台骨を支える中小企業にとって、診断士は欠かせない存在です。

中小企業は国内企業の約99%を占めており、その多くが経営や財務、人材管理など、様々な課題を抱えています。

また、廃業や後継者などの問題を抱える中小企業も昨今増加。

今後も中小企業の存続と発展が求められる限り、中小企業診断士の役割は引き続き重要になります。

2. DX推進や事業承継問題に対するニーズが高まる

DXや事業承継問題など、新しい経営課題解決へのニーズが高まっており、多くの中小企業は、ITの活用やデジタル化の遅れが業務効率や成長の足かせとなっており、専門的助言を必要としています。

診断士がITスキルやデジタルマーケティングの知識を持つことで、従来の経営改善に加え、より先進的なアドバイスを提供できるようになれば、診断士としての価値はさらに高まります。

また、高齢化の進展のため、今後10年~20年の間に多くの中小企業が事業承継のタイミングを迎えます。

これに伴い、事業承継のプロセスや後継者育成に関するコンサルティング業務が重要視され、診断士が果たす役割はさらに大きくなります。

3. コンサルティング以外のキャリアにも応用が利く

診断士の資格は、独立してコンサルティング業務を行うだけでなく、一般企業においても活用できる知識やスキルも多いです。

経営企画や戦略立案、マーケティングなど、企業内でのキャリアアップにもつながるわけです

独立の自由さはあるにせよ、企業内診断士として働くことで安定した収入を得ながら副業診断士としての活動も考えられます。

4. 競争は激化するが、専門性が差別化の鍵となる

一方で競争も激しい診断士業界。

資格取得者が増加しており、差別化のためには特定分野で強みも必要でしょう。

先に述べた、IT、デジタルマーケティング、財務、人材管理など、自分の得意分野を伸ばすことで、他の診断士との差別化が図れます。

5. 将来性を高めるためには学び続けることが重要

中小企業診断士の資格を活かして成功するためには、資格取得後も学び続けることが求められます。経営やマーケティングの世界は日々進化しており、常に最新の知識をアップデートすることが必要です。また、実務経験を積み重ねることで、理論だけではなく実際に効果を上げるアドバイスができるようになります。自己成長を続けることで、将来のキャリアはさらに広がるでしょう。

このように、中小企業診断士の資格には将来性がありますが、それを最大限に活かすためには、専門性を磨き、常に学び続ける姿勢が重要です。資格そのものが成功を約束するわけではなく、自らの努力と工夫が成功に繋がる鍵となるのです。

年収データから見る中小企業診断士の現実

中小企業診断士の年収は、資格取得後のキャリアや働き方によって大きく異なります。ここでは、一般社団法人中小企業診断協会が公表した「中小企業診断士活動状況アンケート調査」(令和3年)を参考に、その現実を詳しく見ていきます。

まず、年収区分とその回答数を以下に示します。

| 年収区分 | 回答数 | 構成比(%) |

|---|---|---|

| 300万円以内 | 83 | 14.3 |

| 301~400万円 | 51 | 8.8 |

| 401~500万円 | 58 | 10.0 |

| 501~800万円 | 124 | 21.4 |

| 801~1,000万円 | 66 | 11.4 |

| 1,001~1,500万円 | 89 | 15.4 |

| 1,501~2,000万円 | 39 | 6.7 |

| 2,001~2,500万円 | 25 | 4.3 |

| 2,501~3,000万円 | 16 | 2.8 |

| 3,001万円以上 | 28 | 4.8 |

このデータを見ると、最も多い年収層は「501~800万円」で、全体の約21.4%を占めています。

また、年収1,000万円を超える中小企業診断士も34%とかなりの割合です。

一方で、年収300万円以下の人も14.3%存在しており、診断士の年収は個人の活動内容によって幅広いことが伺えます。

年収1,000万円以上の割合

特筆すべきは、1,000万円以上が全体の3割以上であること。

これは他の職種に比べても高水準で、診断士の収入が高い可能性がわかります。

ただし、前回調査(2016年)では1,000万円以上の割合は38%でしたが、最新のデータでは34%に減少しています。

それでもなお、3,001万円以上を稼ぐ診断士が約5%存在する点は、この資格が成功次第で非常に高収入を狙える資格である証拠です。

年収の差が出る理由

年収面で差が出る理由の一つは、働き方の多様性。

独立診断士もいれば、企業内の診断士もおり、就業形態によって異なります。

特に、独立診断士の場合は、自身の営業力・ネットワークの広さに左右されがち。

一方、企業内なら安定した収入を得られるものの、年収の上限は比較的低くなる傾向があります。

年収アップのためのポイント

年収アップのコツの1つが「専門特化」。

デジタル化が進む現代において、ITやデジタルマーケティングに強い診断士は需要が高まっており高収入案件を得やすくなっています。

また、ダブルライセンスの取得もおすすめです。

診断士に加え、税理士や社会保険労務士などを保有していると、さらなる年収アップを目指せます。

財務会計・人事労務・法務などの士業の場合、診断士とのシナジー効果も期待されるでしょう。

人生変わるのか:資格取得のメリット・デメリット

診断士取得で人生は変わるのか?そんな疑問も抱くかもしれません。

別記事に答えをまとめてありますので、よろしければご覧ください。

完全独学はやめとけ、その理由とは?

資格を目指す際に「完全独学で合格したい」と考えるかもしれませんが、結論、「完全独学」はやめた方がいいです。

理由は以下のとおり。

1. 試験の範囲やたら広い

診断士試験は、経営戦略、マーケティング、財務、法務、IT、組織論など多岐にわたります。

1次試験は7科目、2次は経営分析などの実践的な事例問題が出されます。

科目範囲が広く、ある程度専門知識も求められるため、独学だけだと網羅するのが大変です。

特に財務・会計領域は、診断士試験の中でも特に重要で、かつ高難度の科目となっています。

2. 最新の試験傾向や問題に対応しづらい

試験傾向は毎年微妙に変わっており、対策が取りにくいという理由もあります。

その点、予備校や通信講座では、毎年の出題傾向を分析しカリキュラムに組み込んでいるほか、法改正を踏まえた最新知識を効率よく学べるのが受験生にとって助かります。

ただでさえ忙しい社会人には、ここまでの対応は難しいのではないでしょうか。

3. モチベーションの維持が難しい

一般的に、「合格まで1,000時間以上の勉強が必要」な診断士試験。

完全独学となると、モチベーション維持だけで挫折してしまうこともあります。

「独学なら挫折しても別に問題ない」という意見もありますが、やはり勉強する以上、効率よく合格は目指したいもの。

予備校や通信講座では、自分の学習進捗が見える化されるため、PDCAを回すことでモチベーション向上につながります。

また、WEB上で他の受講生と交流ができるサービスもあるため孤独を感じにくくなります。

4. アウトプットや実務的な知識の不足

診断士試験は、2次試験で筆記と口述の2つでコンサル実践力が試されます。

事例問題に対応するための、設問文解釈法や回答テクニックは、予備校等の対策講座によって効率的に学ぶことができます。

また、独学のみだと合格のためのトレーニング方法も掴み難く、アウトプット練習が不足しがちです。その結果モチベーションが下がり、2次試験で挫折することが多い気がします。

以上より、結論は、効率的合格を目指すなら予備校等を活用するのがベターです。

「完全独学はやめとけ」というのは、理由があるんですね。

総括:中小企業診断士はやめとけ?それでも挑戦する価値のまとめ

さて、診断士資格および試験に対する、本記事の総括です。

- 中小企業診断士はやめとけと言われるには理由がある

- 「うざい」と言われても的確なアドバイスを提供し信頼を得られることがある

- 資格を活かしてキャリアアップを実現した人が多い

- 継続的な学習により常に最新の知識を得られる

- 実務経験を積めば、資格が大いに役立つ

- 営業力やマーケティングスキルで独立の道も開ける

- 資格を活かせる場が広がれば、仕事の幅も広がる

- 理論を実務に活かす力が身につくことで成長できる

- 5年ごとの更新でスキルを維持し続けられる

- 企業内でのポジションアップにもつながる

- 独立すれば自由度が高く、多様な働き方が可能

- 高収入を実現した中小企業診断士も多い

- 専門分野に特化すれば他との差別化が可能

- DXや事業承継など、今後も成長分野が多い

- コミュニケーションスキルを高められる職業

- 中小企業の成長支援に貢献できる

いかがだったでしょうか。

診断士は完全独学合格は難しい試験ではありますが、挑戦する価値があり、また人生を変えるきっかけになりえます。少なくともわたしはそうでした。

わたしは予備校は利用した方が良いと考えており、中でも通信講座のスタディングをお勧めしているのですが、ご自身の状況を踏まえ、完全独学か予備校活用するかも検討してみるとよいと思います。

ここまでお読みいただきありがとうございました。